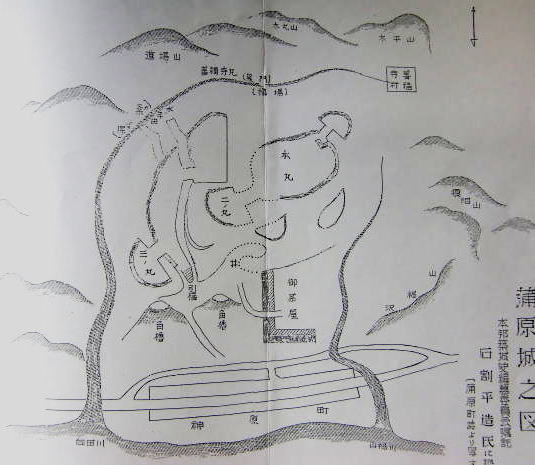

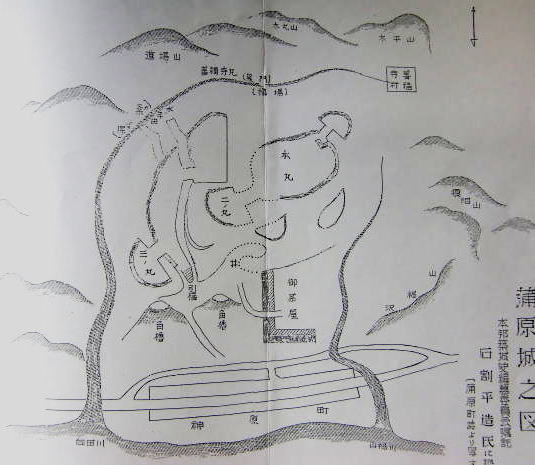

※蒲原城の鬼門に位置す?

道場山

武田家の侵入口

善福寺丸

狼烟山

山裾川

向田川

蒲原町

善福寺

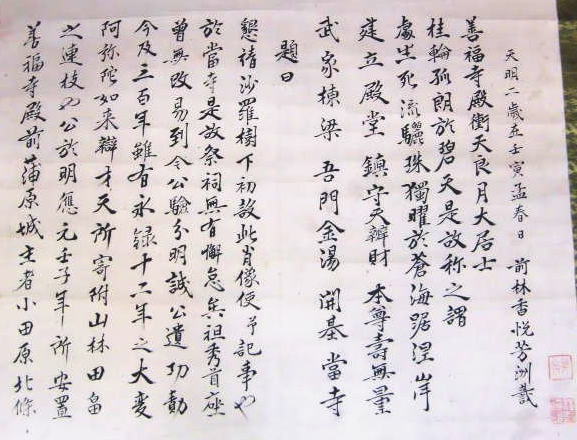

天明2年(西暦1782年 芳州和尚参)

最後の2行目に明應元壬子年(西暦1492年)は室町時代で文章にある300年は芳州和尚が書いた天明2年の約300年前にあたる。ちなみに明應2年は伊勢新九郎(早雲)が堀越公方(茶々丸)を滅ぼし伊豆を支配した年である。

ただ蒲原城本曲輪跡にある城山八幡宮の口碑には慶長15年(西暦1610年)創建、天明6年3月再建し慶長15年鎌古刀を取り集めお神体として安置すと表記。さらに善福寺記によると天明5年12月、当時の住職祖秀和尚(上記の中にも表記)の記として「善福寺殿衝天良月大居士の為三永二祠堂一畑四反下置候也、本尊阿弥陀如来一体、弁財天一体、地蔵尊一体新調す」としてお寺の記録からも八幡宮の再建の様子が伺える。

蒲原城と北条新三郎のゆかりの

寺善福寺を訪ねて h21,9,1

※蒲原城の鬼門に位置す?

道場山

武田家の侵入口

善福寺丸

狼烟山

山裾川

向田川

蒲原町

善福寺

数年前静岡市と合併する中で蒲原町が蒲原城跡を調査することになり当時の調査担当者7,8名が北条新三郎の菩提寺である祐泉寺を訪ねてきました。当時蒲原町では善福寺(蒲原)や廃寺になった常楽寺(蒲原)が北条新三郎の菩提寺とされ一般町民にも知られおり、また墓地・供養碑やその両方の寺に北条新三郎の戒名も現代まで伝わっていたいた経過があり再調査の中で当寺に来ることになったようだ。三島市では山中城が北条氏の城として整備され市民に知られているが蒲原城主だった北条新三郎については関係者の中でも知る人は少なく、市民はほとんども当然知られていなかった。昨年蒲原城跡の資料編集委員の一人であった山下昭氏が直接持参していただいた「蒲原城跡総合調査報告書」を見て北条新三郎の痕跡を再発見をすることができ、早い機会に蒲原城に行ってみたいと思っていました。

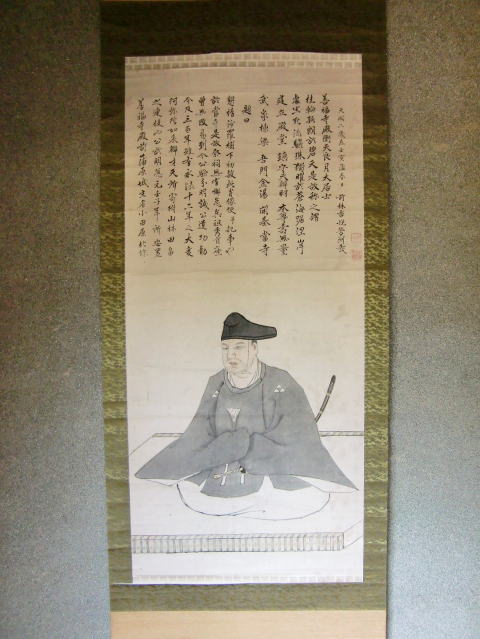

前日まで台風11号の影響で一日中雨でしたが当日は朝から快晴の絶好な天気となり蒲原へ向かった。今回は山下昭氏が一緒に案内してくれることになり蒲原城の場所と位置配置、北条新三郎の菩提寺とされる善福寺など随所を回ることができた。北条新三郎の戒名が善福寺では善福寺殿衝天良月大居士、また廃寺になった蒲原の常楽寺跡には常楽寺殿衝天良月大居士の石碑、さらに祐泉寺では三光院殿興与良玄大居士と三つもあり、いかに小田原北条氏の中では重要な人物であったかを物語るようだ。さらに北条新三郎の画を描いたとされるのが白隠禅師(臨済宗を中興)の二大弟子の遂翁禅師(後一人は東嶺禅師)であるなど大変貴重なものを見学できた。

蒲原城の概要

現住職の隠居所を改修して作った近隣では評判の「善福寺そば処」地域のボランティアが家を借りて交替で経営している。 左が善福寺竹貫英章氏で右が山下昭氏

伝承によると北条新三郎を供養したのは善福寺の古白和尚であるとされるが石塔には落城の当日死亡と記してあり整合性については疑問が残る。.また寺伝よると開山は泰応大和尚は天正16年(西暦1588年)に没であることから蒲原城落城前後には善福寺は建立されていたのではないか。?

参考文献 蒲原城跡総合調査報告書平成19年3月 静岡市教育委員会蒲原町史

北条新三郎の家老?といわれる保積重経の墓地 上記の場所に

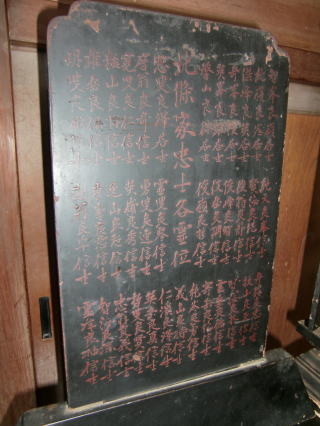

蒲原城で戦死した家来の位牌

北条新三郎の位牌

善福寺殿衝天良月大居士

画:松陰寺(原:旧妙心寺派)遂翁和尚

讚:林香寺(由比:妙心寺派)芳州和尚

北条新三郎の画 善福寺蔵(妙心寺派)

昭和49年の七夕豪雨の時裏山が崩れ本堂、庫裡が倒壊し左写真の場所に移転

現在位置より4,5百メートル北側にあった場所

現住職の時代に現在位置に移転

善福寺にて

本曲輪から見た駿河湾:伊豆半島や三保海岸が一望できる

蒲原城本曲輪

北条新三郎の大きな石碑(善福寺殿衝天良月大居士)--本曲輪中央 大正5年北条一族150名余の有志によって建立す

道場山

蒲原城跡

駿河湾

蒲原城の概要図

元あった善福寺の場所から蒲原城跡を見る