龍泉寺本堂内陣にあった元禄時代の

古文書の内容が判明 h22,3,8

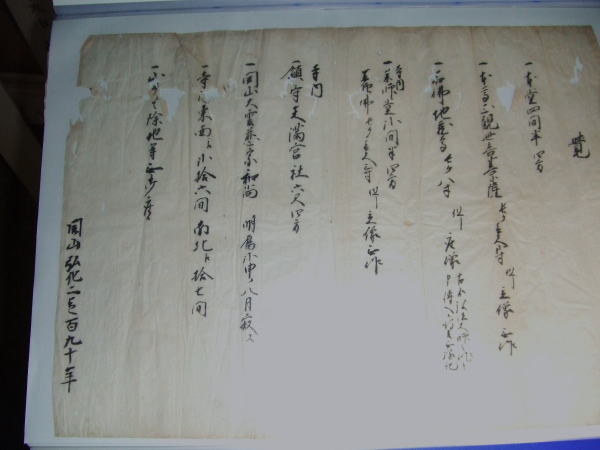

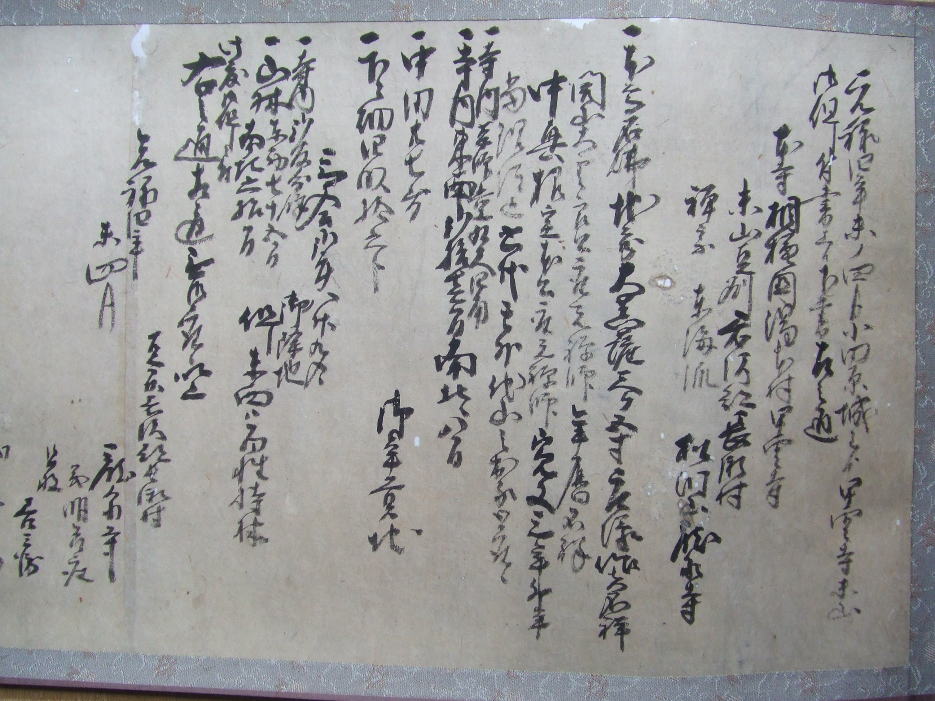

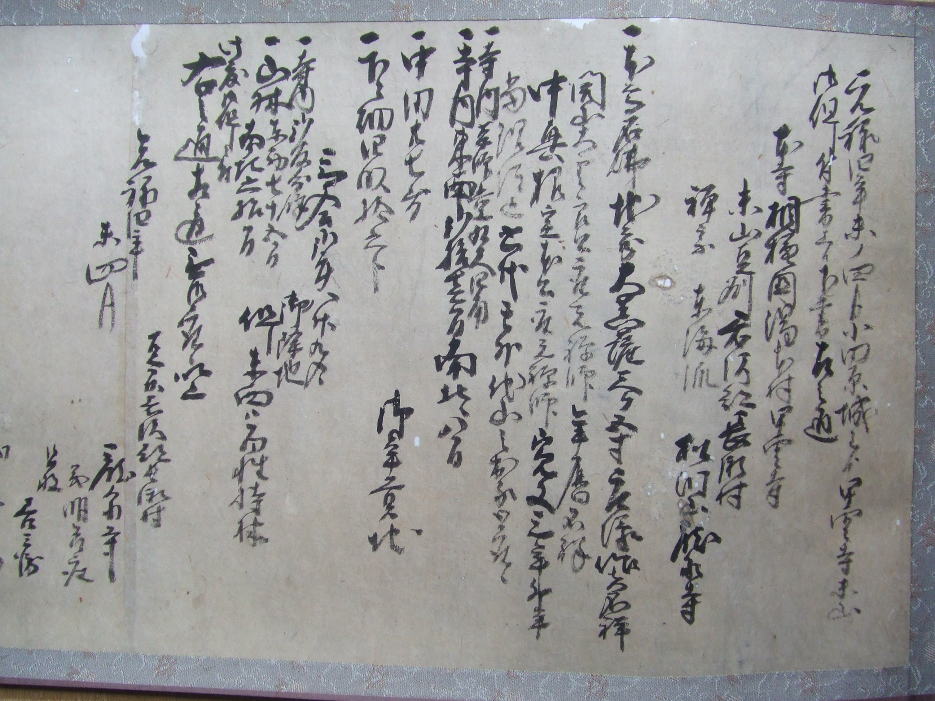

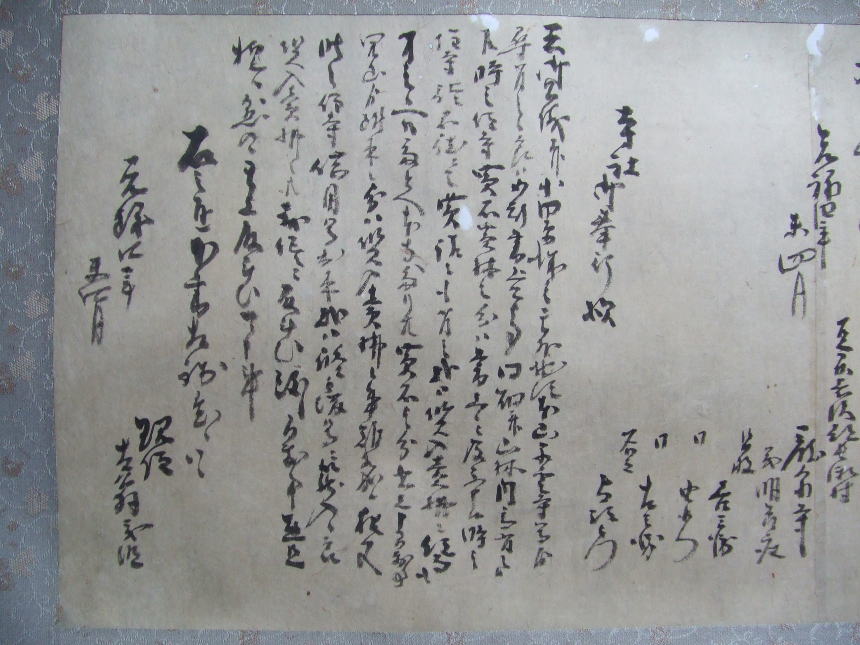

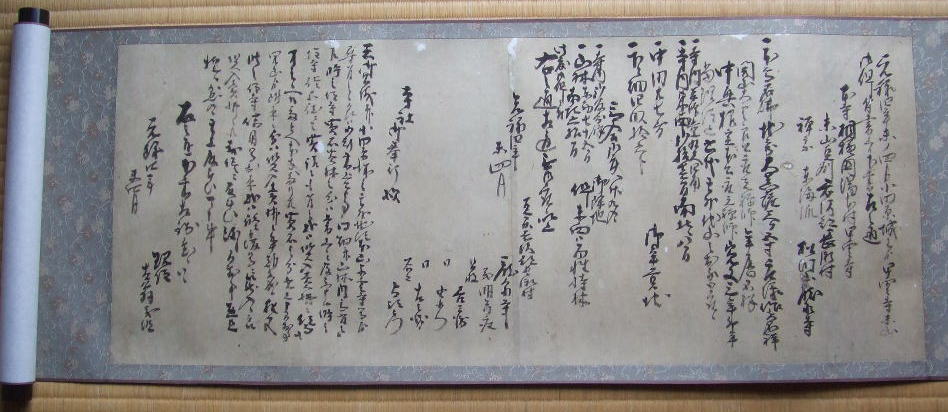

昨年本堂の天井を全面的に張り替えることになり、仏壇の本尊・位牌など全て移動したところ右横の奥に造った社の中から2枚の古文書がでてきた。元禄4年(西暦1691年)と弘化2年(1845年)の龍泉寺財産目録のような文書で、特に元禄期の古文書は寺社奉行に届け出た文書であることなど寺の歴史を調べるのに大事な資料であると思い表装することにした。ただ後ろ半分の内容が判読できず檀家で数年前市役所を退職された内田久氏の紹介で伊豆の国市教育委員会社会教育課の工藤氏に依頼し、下記の古文書の原文と現代語訳と二枚に分けて表記していただきました。

早雲寺末寺が本寺の早雲寺を始めとして再興できるのは三代将軍徳川家光以降でこの古文書の内容からも小田原北条氏の初祖北条早雲が領有していた伊豆・相模の国の早雲寺末寺の復興の実態を調査していた様子がうかがえる。この古文書の日付の元禄四年(西暦1691年)はかって江戸時代初期小田原城主を改易された大久保忠隣以降再び大久保家一族が小田原城主として戻ってきた年で、その城主として下総佐倉から入封した大久保忠朝はときの老中職であった。またこの古文書と同じ場所で発見した判読できる寺の覚書(弘化2年--西暦1845年)にて当初の龍泉寺本尊が地蔵菩薩から観音菩薩に変わっていることも判明した。

後半の部分からは住職の経営の基本やこれから住職になるものへの心構えが書いてあるが、支配者や監督者に対しても注意して臨む態度が表現されていて現代の寺院管理にも通じる内容である感じがした。

上記の古文書と同じ場所から発見された弘化2年(西暦1845年)の寺の覚書 本尊が観音菩薩に変わっている