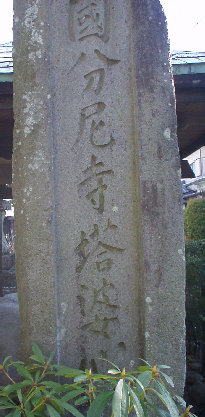

品ト称セラル於茲有志相謀リ尼寺趾境内ニ安置シ縁由ヲ誌ス

鐙瓦と宇瓦

世話人

米山正平

川島兼助

塔心礎(西塔の中心柱の土台)

1、塔心礎について

当寺院境内には当時の礎石が残っている。塔中心礎石を実測してみると柱座の直径が91㎝、その中央に径30cm、深さ15cmの円形の穴で、飛鳥から白鳳時代にかけての特徴がでている。この上に塔の心柱をのせるわけだが、塔が高層建築であるのにもかかわらず、強風や地震にも耐えており、現代の高層ビルの工法にも採用されている応用力学の原理が使われている。震動に対しては、しなやかに塔身を微動させることにより震動を吸収してしまうその理由は、各層ごと四本の柱が下から上へと、屋根を支える工法が使われ、塔の中心の柱は、バランスをとるよう工夫されている。この耐震構造の特徴を持った塔が奈良の薬師寺東塔であり、現在まで塔を支えている。

この礎石は昭和7年町内の川島氏(第六尊天の有力信者)によって、祐泉寺西側の下田街道橋げた工事現場より発見され、現在位置に置かれたものであり、その当時のいわれがを書いた石碑が塔心礎の横に立ってある。

2、鐙瓦と宇瓦(祐泉寺玄関内に保存)

昭和27年、全国の国分寺・国分尼寺の発掘調査のおり日大の軽部教授らによって祐泉寺本堂裏より出土し、三島市の文化財第1号に指定される。

大興寺を白鳳期の建立とされた理由のひとつに當寺から出土した瓦がある。瓦は何年経過しても変形せず、形式や文様は時代の特色をあらわし、地域の特徴も把握できる。寺院や宮殿の屋根は、丸瓦と平瓦を組合わせ、端には文様をもつ、軒丸瓦(鐙瓦)、軒平瓦(宇瓦)を飾っていたようである。

軒丸瓦にはハスの文様(蓮華文)を主に用いた.祐泉寺出土の軒丸瓦は単弁で中房には7個の蓮子を配し、外周(周縁)は同心円(三重圏)をめぐらした白鳳期の特徴がよくでており、又全国の国分寺、国分尼寺跡に出土する瓦と共通点が見られる。

昭和七年四月下田街道道路擴築工事ノ際市 ケ原筋違橋梁下ニ埋

没セルヲ川島兼助発見諸家ノ鑑定ニ依リ心礎トシテ天下ノ稀

現住

雪厳

建設

青木浅次郎

松田廣吉