平成30年に結成された三島の古代史は日本一おもしろい会が昨年に引き続き開催されました。

三島市長の挨拶とともにその市長に教育委員に任命された望月保宏氏から三島の古代の出発点の話がありました。昨年度から専門的立場から会の運営について協力していただいているようです。

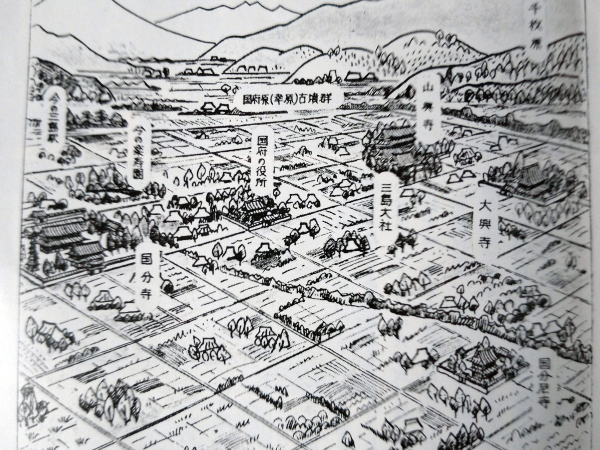

白鳳期(大化の改新~奈良平城京設立)に飛鳥・奈良から遠く離れた伊豆の田舎に巨大寺院群が三島に出現しましたがこの謎を三島市誌・静岡県誌から探求しているのがこの会です。白鳳期の大興寺・山興寺・天神原廃寺、奈良期の国分寺・国分尼寺など五大巨大寺院があった三島は現在に例えるなら国立大学2校、私立大学3校とが整備された文化、教養の一大拠点です。特に上記の大興寺、国分寺の発掘調査の詳細が三島市誌の作成の中心となった日大の軽部教授は百済研究の第一人者で、上記の大興寺・国分寺の発掘調査をしております。当時発掘された一部が現在まで国分寺、祐泉寺に保管、展示されています。

奈良・平安時代の三島のイメージ(小学校郷土読本「みしま」より引用)

令和6年度の「三島の古代史は

日本一面白い会」が開催 r6,11,16