祐泉寺境内の第六天社前の

常夜灯のもとの場所がわかりました h29,3,22

秋葉山の文字(江戸期より火の神として信仰されていた)

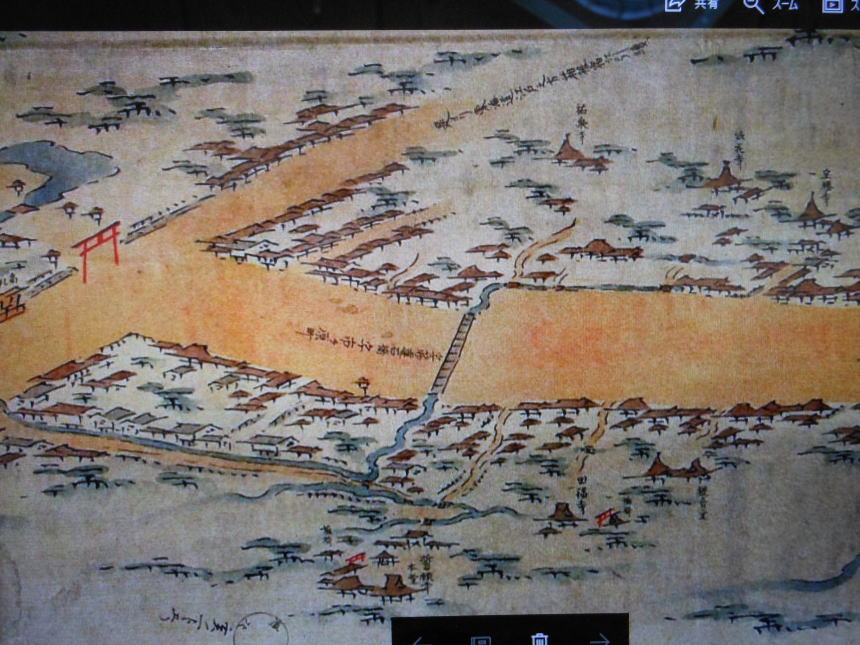

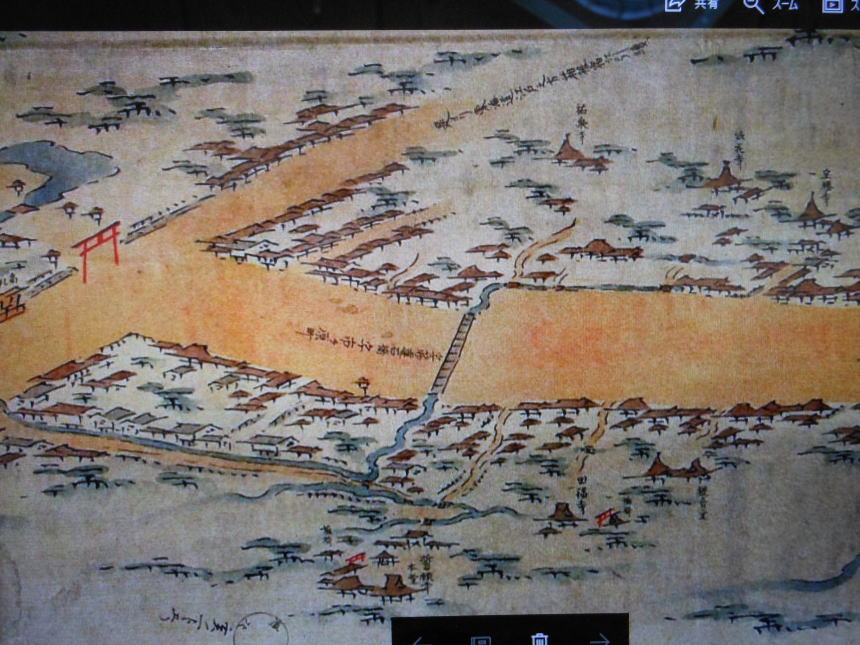

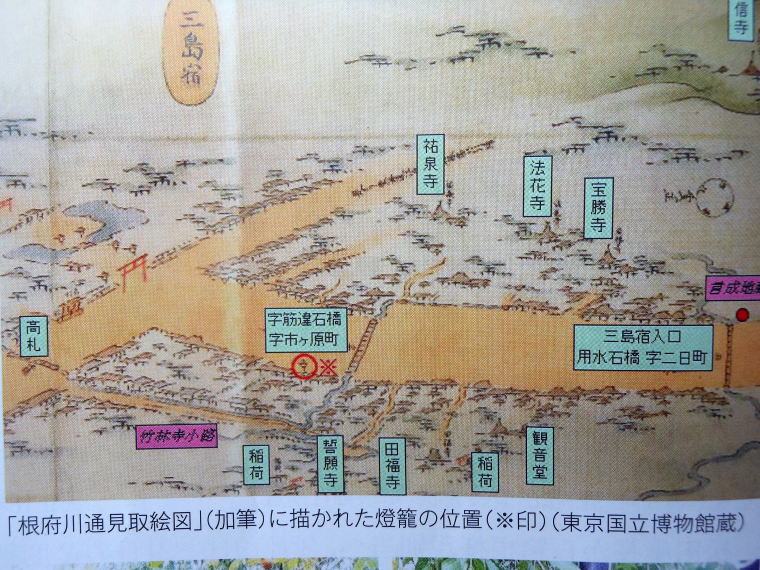

東京国立博物館よりメールにて提供された画像(写真使用許可申請済):拡大画像を写真接写

郷土資料館だより接写 Vol.39 No2

2016.12.15

至箱根

東海道

第六天社を照らす境内の常夜灯

廃寺

第六天社の中にある奉納版(嘉永6年の奉納版より秋葉山が表示)

4/16 満開になったしだれ桜や祐泉寺山門前の道路を照らす祐泉寺境内の常夜灯

現 法華寺

文化元年甲□12月吉日

(1804年)

秋葉山常夜□

當驛市原町

第六天祭(海の日):第六天社前での祐泉寺住職による祭事

昨年の12月三島郷土資料館運営委員の方が祐泉寺境内の古い常夜灯を調べにきました。この常夜灯については何も記録や伝承もなく何故ここに存在するのか全く不明でした。

3月上旬上記の調査記録「郷土資料館だより第116号」を持ってきてくれてその存在理由がわかってきました。その中より一部抜粋して説明します。

下田街道は三島大社の山門から下田に至る伊豆の主要道であった。ところが黒船来航以降東海道の脇街道の一つとして三島→熱海→湯河原→根府川を繋ぐ「根府川通り」と名付けられ、根府川関所を置くことになった。1806年幕府が作った「根府川見取絵図」の中に上記の絵図があり、その中に石灯篭が書かれていました。(1792年ロシアが根室に来航通商を要求、その後長崎にも))

この石灯篭が現在の第六天社の前の常夜灯そのものであったことがわかりました。常夜灯の秋葉山の字と第六天の社の中にある奉納版の秋葉山の字が何か関係があるのではないかと思っていました。この石灯篭の建設にあったては幕府からの補助は多少あったかもしれないが秋葉山の文字があったことは地域住民が協力して建立したあかしではないでしょうか。

明治以降石灯篭の移転、明治15年の第六天の社の現在地への移転、昭和27年字筋違石橋の工事で発見された国分尼寺の塔心礎の移転等3つの建築物が祐泉寺境内に集まってきたが明治期の無住時代の第六天信者(旧市ケ原・二日町の一部)の力によってささえられてきたのであろう。石灯籠の先端は火(ろうそく又は油)→ガス灯?(構造物から)→電球→LEDライトと変化してきたが現在でも暗くなると自動的にあたりを照らし地域を守っています。

三島大社

字筋違石橋字市ケ原町の下の石灯籠はどこへ?