4、北条幻庵屋敷跡と第六天について---伊豆市教育委員会生涯学習課文化振興係

屋敷跡の詳細については下記の項目で紹介しますので第六天に関係する箇所だけ一部抜粋して表記する。

『増訂豆州志稿』によると【高皇明神】の項に「幻庵ハ氏康ノ叔父ニシテ箱根ノ別当タリ。此頃ハ此村権現ノ神領ナリシ故、寓居セシナラム。在郷ノ時、種々ノ武具ヲ奉納ス」とあります。他の地方誌にも幻庵屋敷跡や大平館跡について述べてあります。-----文化振興係りより

上記の事から次の事が推定されると私は思っています。

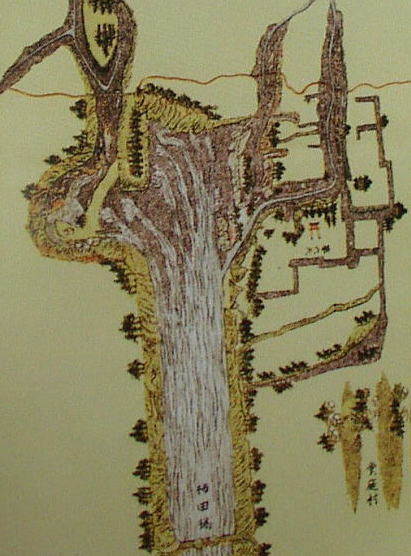

江戸末期国文学者平田篤胤が『第六天』のことを【皇産霊大神(すめむすびの大神)】と称し宗教界に大きな影響を与えた時期があり大平村や伊豆の第六天の中には江戸末期から明治にかけて【高皇霊神社】と名前がかわっている社も少なくない。現地では石碑等もなく正確な場所は不明であるが伊豆市の文化振興係が下記の幻庵屋敷跡推定図(2ケ所)を送っていただきました・。したがって『第六天』が祀って時期は不明だが北条幻庵屋敷にあったことはかなり可能性はあるのではないかと思います。

北条幻庵屋敷跡推定値の地図

山門参道中央付近横

泉頭城(清水町)と興国寺城(沼津市)に

戦国時代から第六天が祀ってあった可能性が h22,5,21

山門入口の建物中央に第六天を祀った社がある。二対の像があるが左側の観音様の形に似ている石が第六天である。右側の仏像は天部の仲間の形ににているが詳細は不明

※重複している地域

| 場所 | 名前 |

| ※大岡村 | 第六天社 |

④『静岡県駿東郡誌』

| 場所 | 名前 |

| 大岡庄 | 第六天社 |

| 上小林村 | 第六天 |

| 大平村 | 第六天 |

| ※西間門 | 第六天社 |

| 松永村 | 第六天 |

| ※根古屋 | 第六天 |

| ※原宿 | 第六天 |

③『修訂 駿河国新風土記』

②『駿河志料』

| 場所 | 名前 |

| 原 | 第六天社 |

| 西間門 | 第六天社 |

| 沼津(本町) | 第六天社 |

| 江浦 | 第六天社 |

| 口野 | 第六天社 |

| 西平沼 | 第六天社 |

| ※根古屋 | 第六天社 |

| 高田 | 第六天社神社 |

| 場所 | 名前 |

| 根古屋 | 第六天神社 |

| 大塚 | 第六天社 |

①『駿河記』

伊豆、相模、武蔵の第六天は誰が広めていったか --- 織田信長、北条早雲?

2、興国寺城の第六天――--沼津市教育委員会文化振興課 市史編さん係

『興国寺城跡保存調査整備基本構想報告書-昭和55年』によると「新幹線北側、三日月堀のすぐ南に位置する城の北西鬼門(辰巳)に魔王第六天が祭祀されたらしい地名が存在した」とあります。また、この報告書にも第六天は現在の興国寺城跡に隣接する本法寺に合祀されている。同様な記載が各郷土誌にも記載されている。

また、下記に沼津地域の第六天(重複を除いた数--14社)に関係する社の場所を知らせていただいた。

5、箱根神社山門前参道中央横にある第六天----h26,1,23発見

1、泉頭城の第六天曲輪----清水町生涯学習課文化振興係

第六天曲輪の設置時期については詳細は不明であるが当町史を編集した際に「天正7年(西暦1580年)」前後と推定しています。(武田勝頼の三枚橋城築城(沼津)に対抗して泉頭城を整備す)

伊豆・相模・武蔵の第六天の信仰はだれが広めたか-----------北条早雲(伊勢新九郎)説が有力か

以前祐泉寺境内にある第六天社の中の一番古い資料の年月日は享保10年(西暦1725年)であったがここの第六天はもっと前、即ち寺の建立年永禄10年(西暦1567年)前後にはあったのではないかと思っていた。その根拠は清水町史の泉頭城絵図(天保15年--西暦1845年)の中の第六天の鳥居と清水町が昭和58年に調査した泉頭城発掘調査資料の第六天曲輪があったからです。泉頭城主多目周防守元興は祐泉寺建立の北条新三郎(蒲原城主)とともに武田信玄との蒲原城合戦で永禄12年12月に戦死してしまいますが、ここにも第六天のつながりがあったのではないかと予想していました。もしこれが明白になれば蒲原城落城の時はまだ織田信長はようやく京都に上洛した時代でたとえ第六天を自分の象徴として利用していても占領した一地域(尾張、岐阜など)のみの広がりであった。織田信長が自分自身の象徴として第六天を使っていたことが全国的に知られるようになるのが武田信玄が上洛にあたって織田信長にあてた手紙の返書として第六天魔王信長と署名(返書の写しはイエズス会が保存)した文書の存在があるからである。

2年前に静岡市が蒲原城発掘調査に協力した縁で、送ってきた報告書の資料の中に興国寺城の鬼門に第六天が祀ってあったという文章を見つけました。今年になって泉頭城と興国寺城の第六天の存在が気になり再度調査・確認しようと清水町生涯学習課と沼津市教育委員会に上記のことをメールで問い合わせしたところ4月になってから次のような回答がありました。

5月12日、実際に第六天の伝承を聞こうとその鬼門にあった第六天を移転したとされる本法寺や興国寺城跡を訪問してきましたので下記に表記しました。。

また、最近になって北条幻庵の伊豆屋敷跡が不明でしたのでその場所について伊豆市教育委員会に問い合わせたところ思いがけない内容が書いてありました。住んでいた場所に『高皇明神』があった(増訂豆州志稿より)との表記、これは別名第六天のことを示しています。これら上記のことをふまえた中でまとめてみたい

第六天が江戸時代に伊豆(50社)、相模(686社)、武蔵(3080社)と多数存在していたが、他の地方では蒲原町(現静岡市)より東方面と旧武田領の一部に第六天が祀ってあるが数は少ない。この場所はかって小田原北条氏が支配していた地域であることから北条氏の家来が信仰していて、江戸期農民としてこの地方に土着して広まっていったことは明白であろう。ただいつの時代から第六天信仰が小田原北条氏に広まっていったかは不明であった。

境内の第六天がいつ創立されたかは定かでないが、社に奉納されている一番古い奉納版には享保10年(1725年)と書かれているが北条新三郎が祐泉寺を建立した時(永禄10年)に第六天を祀ったことも考えられる。

天保年間に書かれた駿河国駿東郡泉頭絵図に多目家と第六天鳥居が明記、また上記で述べた清水町調査資料(泉頭城跡)にも第六天曲輪の表記がありその史料より設置時期が『天正7年(西暦1580年)』と推定された。この時代は武田勝頼が伊豆侵攻していたときで織田信長に滅ぼされる2年前のことである。

また、興国寺城の鬼門に第六天が祀ってあった時代は定かではないが北条早雲が初めて城を整備したこ頃から祀ってあった可能性が大きく、さらに最近になって北条幻庵の伊豆の屋敷の場所に第六天が祀ってあったことも判明した。

さらに平成26年1月に箱根神社境内にある第六天が祀られていることがわかり、北条幻庵や三男の長順(駿河蒲原城にて次男氏信と共に戦死)が箱根神社別当であることからも小田原北条氏との結びつけがわかる。

蒲原城落城は永禄12年12月(1569年)、同年代の織田信長は将軍足利義昭を伴い上洛したが第六天を使っていたかは不明。2,年後武田信玄が上洛する主旨を書いた文書の返書に織田信長が『第六天魔王信長』と署名したことを考えると小田原北条氏への第六天信仰のさきがけは小田原北条氏初祖の北条早雲(伊勢新九郎)自身までさかのぼることができないだろうか。織田信長が京都に上洛するかなり前の時代、足利幕府の役人としてまた大徳寺に参禅に行っていったことをあわせると戦国時代の下克上のさきがけとなり、古い秩序を破壊した北条早雲が信仰していても不思議ではないだろうか。

第六天の史料について沼津市教育委員会文化振興課、清水町教育委員会生涯学習課、伊豆市教育委員会生涯学習課の方々に提供していただいて感謝しております。

箱根神社宝物館にて特別展『武将たちの箱根信仰』の展示物のなかに小田原市在住の近藤氏が貸し出している「北条幻庵肖像画」と「幻庵覚え書き」があり平成26年1月23日にいってきました。禰宜の柘植氏の案内にて宝物館を見学している中で箱根神社境内の中にも第六天が祀られていることがわかりました。なぜ第六天がここに存在するのかの資料や言い伝えもなく不明であったが私との懇談の中で理由づけが判明したそうです。

北条早雲や幻庵が創立しかは不明だか上記の興国寺城(沼津市原)や泉頭城(駿東郡清水町)や伊豆の幻庵屋敷跡の第六天の存在から戦国時代からあったのではないか

箱根神社宝物殿の北条幻庵の展示物

。

箱根神社本殿(神奈川県箱根町)

3、本光寺の第六天----h22,5,12現地調査

沼津市教育委員会より上記にあるような第六天の情報をいただき早速5月12日に本光寺へ行ってきました。興国寺城跡の西堀の西側の丘に本光寺があり、元々興国寺城の城内に位置して藩主の館としても使っていたいたということであった。第六天は興国寺城の表鬼門(現在の字丸尾)に祀ってあったがそれを本法寺に移転して山門の入口に移動した。北条早雲の旗揚げ城として興国寺城を整備して第六天を城の鎮守として祀ったのではないかと思われる。

泉頭城跡遺構確認調査資料より(昭和58年)

駿河国駿東郡泉頭城図

(『駿河雑志』天保14年--掲載許可済)

第六天曲輪

第六天鳥居