龍泉寺の開基は不明であるがこの寺から十数キロ南に広大な領地をもっていた北条早雲の三男の幻庵が創建に関係しているのではないかと考えている。開山の梅隠宗香禅師は小田原早雲寺第八世で、宝泉寺(小田原風祭)の第二世と祐泉寺(三島)の開山でもある。宝泉寺開基の北条三郎長時は若くして亡くなったがその後は父の北条幻庵が寺を支え、また祐泉寺の開基の北条新三郎氏信も武田合戦信玄との蒲原城で戦死(西暦1569年)し、その後は父の幻庵が祐泉寺も支えていた。また、北条幻庵の持っていた最大の領地が龍泉寺から近い修善寺大平にあり、金龍院(明治時代に廃寺となり曹洞宗の寺になる)の開基でもあり幻庵の屋敷もあった。従って上記の理由から龍泉寺の創建に関して梅隠宗香禅師の関係から北条幻庵が創建に関わっている可能性が高いのではないか。

また、龍泉寺が建立された頃には隣村の小坂に早雲寺末の大寺院『曹源寺』があるのにもかかわらず信仰の場所としては厳しい場所に建立されたのも軍略的な意味のある寺で武田勝頼の伊豆侵攻に備えたものではないか考えている。(龍泉寺創建の目的参照)

明治末期山梨県昭和町の香積寺から龍泉寺の住職となった祖父の高田義門は併せて隣村の曹源寺と三島の祐泉寺の寺を兼務することになった。その後昭和から平成にかけて岐阜の寺から移った佐藤宗圓氏が約30年間住職として過ごした。龍泉寺には私の祖父(高田義門--後日東京品川東海寺住職)の代から何回となく年少の頃よりかよった寺であったが、先代の佐藤宗園氏が平成8年頃より病気の為、龍泉寺の法要などの手伝いをすることになった。平成10年9月病気の回復が思わしくなく、又後継者もないため、龍泉寺役員や檀徒の要望により、祐泉寺が兼務住職となった。龍泉寺の過去の記録は江戸中期よりある過去帳等があるだけで寺の由緒などははっきりしない。

1、宗派 臨済宗大徳寺派早雲寺末 龍泉寺

2、由緒 創立天正10年早雲寺第八世梅隠宗香和尚

明暦9年大雲慈宗和尚中興

※創建は西暦1580年頃・開基は不明

3、本尊 正観世音菩薩

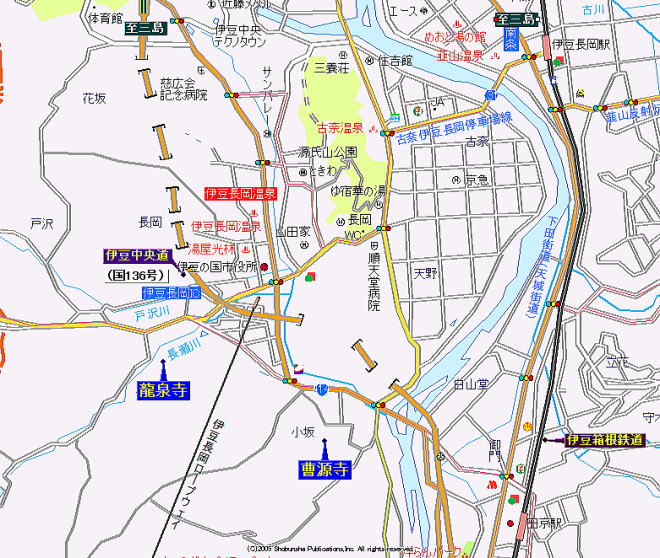

4、場所 静岡県田方郡伊豆長岡町長瀬241

℡0559-75-5798(祐泉寺)

5、その他

①現在境内に残存する古塔碑等

・古石塔 元禄3年 左時代以降数百基あり

・石仏像 宝永4年・正徳3年・宝暦八年等の仏像

・碑 三界万霊塔--延享元年建立

②その他

・明治13年記の古文書には檀家数169名となっている

が、その後無住時代もあり、現在は90軒余である

・毎月17日 観音講-長瀬地区や近隣のお年より(女性)の集い

3・4年前より橋の老朽化が指摘され、また古い庫裏もほとんど改修することがなかったのですが一昨年より境内整備計画が提案され、平成16年2月に庫裏完成、7月橋、山門、本堂前整備などが完了して以前とは見違える寺になりました。特に苦労したのが寺院の前を流れる長瀬川が一級河川のため、国の基準を満たすように設計を余儀なくされ、幅も4mとなってしまいました。ただ橋が大きくなっただけに入りやすい寺になったことだけたしかですので、あとは中身充実させることが大事だと思います。今後左奥(墓地入口)を埋め立てて、10数台止めれる駐車場を数年内に造る予定です。

橋の老朽化が進み、重い

車両が渡れない状況

松洞山 龍泉寺

平成16年2月 庫裏完成

整備前の山門前の全景

H16,1月撮影

平成16年7月 橋、山門、本堂前整備