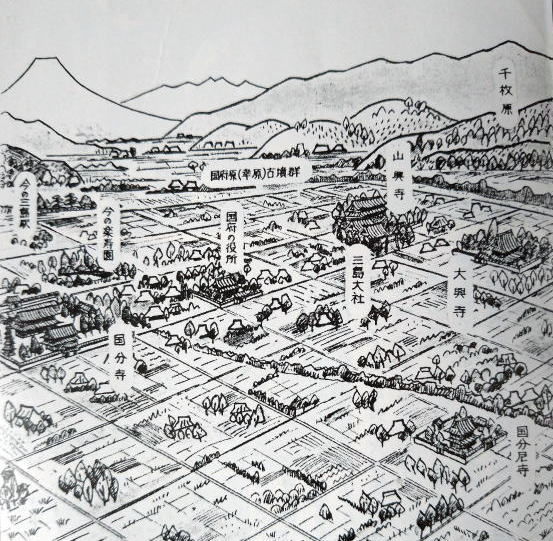

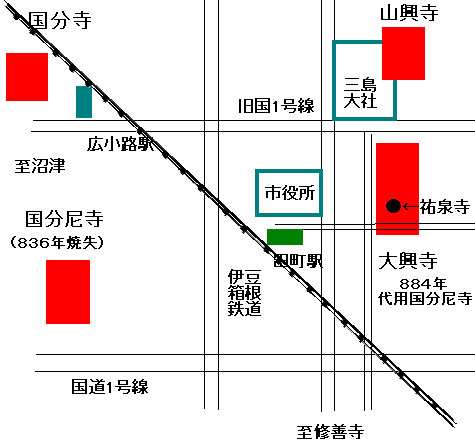

国府があったころの文教都市の三島 r3,2,17

奈良・平安時代の巨大五大寺院遺跡

今の祐泉寺の場所

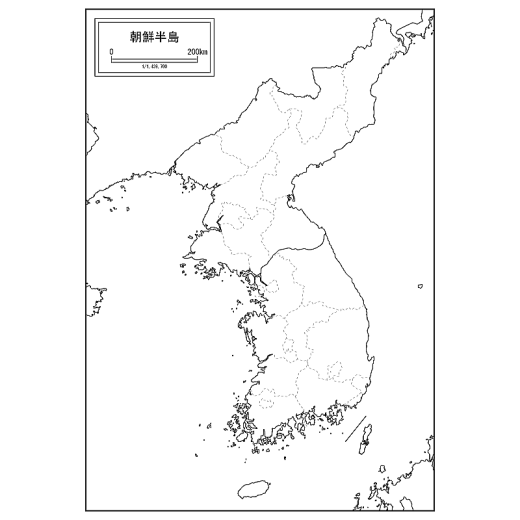

百済

⇖

後鎌倉古道?

大和朝廷

過日「目でみる三島市の歴史」(昭和54年)を見ていたら「国府があったころの三島」の絵図が出ており、この絵図が奈良~平安初期の三島全体を子供から大人まで大変イメージしやすい資料でした。この時代奈良・京都から遠く離れた小さな国(伊豆国)にこのような巨大寺院群が出現したことが全国的に見てもほとんどないでしょうか。現代で例えると国立大学2校・私立大学3校がある文教都市でありいかにこの三島が特別の場所であったか-------。

平成30年に発足した「三島の古代史は日本一おもしろい会(代表芦田博之氏)」が探求しているようですので期待したいです。出版元をからこの資料が三島市教育委員会が発行した小学校郷土読本「みしま」からの提供であることが判明。早速学校教育課に連絡してこのホームページに載せる許可をえました。

大陸文化と伊豆国(三島)について「三島市誌上巻:中央政権の伊豆地方への進展」に下記のような内容が掲載されている。

4~6世紀にかけて朝鮮半島は百済・高句麗・新羅の三国が勢力を競い合っていたが朝鮮に進出する唐と大陸文化の移入を目指す大和朝廷がそれぞれ三国と相互関係にあったが特に日本に近い百済とは密接な交流があったとされる。シナ大陸の新しく優れた文化は百済を通じて輸入されたもので大和朝廷にとって政治・経済・文化に大きな影響を与えた。この中で伊豆国(駿河)が当時の日本の造船技術の重要な場所であったことが日本書紀に書かれている。660年唐・新羅の連合軍によって百済滅亡の危機に※斉明天皇が伊豆国に勅命で大型船の造営を指示している。その後大和朝廷の支援もあったが白村江の海戦にて敗れ百済は滅亡するが戦争を逃れ当時の百済の多くの技術者が日本に来る要因となっている。伊豆は三方を海で囲まれ天城の豊富な森林資源と狩野川の水運にて当時の造船最高技術が育ったのではないが想像されます。

したがって当時の優れた大陸文化が三島の都市づくりに大きな影響を与えたのではないでしょうか。

※また735年に遣唐使などの大陸文化の流入は疫病(天然痘)の流入とも重なり北九州から大和へ、特に政権中枢の多くの人々が死亡し藤原氏の衰退の原因ともいわれている。737年には伊豆国・駿河・若狭・伊賀等へ拡大したと「続日本紀」に記述があるが当時の先進都市への分布と重なり、その後全国に広がり全人口の1/3がなくなったといわれています。

日本書紀原文(斉明天皇の時代)

「----天皇⁻---欲為百済将伐新羅、乃駿河国造船-----」

※ここでの駿河国は後に分離独立した伊豆国ではないか?

三島市誌上巻より

追加:昨年のNHKBSの遣唐使関連番組で天然痘の全国への広がりを放送から

飛鳥時代の混乱した大和政権を支えた謎の女帝斉明天皇

![]()

高句麗

新羅

唐

⇘

4~6世紀頃の朝鮮半島情勢

代用国分寺

国府②

国府①

●

●

源兵衛川?

伊豆国分寺伽藍配置予想図(境内掲示板より)

平安時代初期創建(740年代以降)

大興寺伽藍配置(薬師寺伽藍配置がモデル)

白鳳期創建(645~710年)

小学校郷土読本「みしま」より引用:一部加筆 (三島市教育委員会学校教育課資料掲載許可済)

※国府①→移転国府②

⇩

⇩